【React 19.2新機能】useEffectEventをビギナー向けにやさしく解説

2025.10.9

この記事は約3分で読めます

目次

この記事の筆者:三好アキ

🟢 専門用語なしでプログラミングを教えるメソッドに定評があり、1200人以上のビギナーを、最新のフロントエンド開発入門に成功させる。

🟢『はじめてつくるReactアプリ with TypeScript』、『動かして学ぶ!Next.js/React開発入門(翔泳社/*韓国でも出版)』著者。

▼ Amazon著者ページはこちら

amazon.co.jp/stores/author/B099Z51QF2

React 19.2新機能【 useEffectEvent 】

10月1日にリリースされたReactバージョン19.2から、useEffectEventが使えるようになりました。

名前がuseEffectとよく似ています。

これはuseEffectEventが、useEffectの抱える問題点を解決するものとして作られたからです。

useEffectEventの機能を一言でいうと、「最新のprops/stateを参照できる」です。

ここから次の3つの具体的なメリットが出てきます。

• 依存配列の削減

• 不要なレンダリングの抑制

• ロジックの分離

本記事では、最初にuseEffectの問題点を確認し、次にuseEffectEventを使うメリットを実際にコードで紹介していきます。

Reactビギナー 〜 中級者向けの内容なので、事前知識は不要です。

なお、Reactバージョン19.2で導入された<Activity>については、下記記事をご覧ください。

useEffectの問題点(簡単な説明)

useEffectのコードの構造を見てみましょう。

useEffect(() => {

実行したい処理

}, []) // ←依存配列依存配列には、useEffect内で参照するstateやpropsを入れます。

なぜ入れる必要があるかというと、useEffect内部に置かれた処理において、最新のstateやpropsの値を利用できるようにするためです。

そのため、依存配列の中の値のどれか一つにでも変化があると、useEffectが実行されます。

しかし、依存配列内のstateやpropsが変化してもuseEffectの実行は不要、というケースもあります。

不要なuseEffectの動きを抑制する一番簡単な方法は、「依存配列からstateやpropsを取り除く」です。

確かにこれで不要なuseEffectの実行は回避できますが、その一方で、useEffect内に置かれた処理で最新のデータを参照できず、古いデータが使われ続けることになります。

とはいえ、このように言葉で説明していてもわかりづらいので、この点をコードで実際に確認してみましょう。

その中でuseEffectEventを使うメリットが見えてきます。

まずはReact + Viteのセットアップです。

準備(React + Vite)

ターミナルで次のコマンドを実行してください。

npm create vite@latest質問がいくつか出てくるので、次のように答えてください。

Project name:

│ react-useeffectevent

│

◇ Select a framework:

│ React

│

◇ Select a variant:

│ JavaScript

│

◇ Use rolldown-vite (Experimental)?:

│ No

│

◇ Install with npm and start now?

│ Noインストールが完了したら、VS Codeでフォルダを開きましょう。

現時点(2025年10月9日)では、デフォルトでReactバージョン19.1がインストールされているので、これを19.2にアップデートします。

package.jsonを開き、reactとreact-domのバージョンを次のように変更しましょう。

// package.json

...

"preview": "vite preview"

},

"dependencies": {

"react": "^19.2.0", // 変更

"react-dom": "^19.2.0" // 変更

},

"devDependencies": {

...変更を保存したら、インストールを実行します。

npm install次に不要なファイルとコードを消します。

srcフォルダ内のApp.cssは削除しましょう。

次にApp.jsxとindex.css内のコードをすべて消してください。

変更を保存したら、下記コマンドでReact + Viteを起動しましょう。

npm run devこれで準備は完了です。

React 19.2の新機能useEffectEventを見ていきましょう。

useEffectの問題を実際に確認

まずは従来からあるuseEffectの動きを見て、問題を確認していきます。

App.jsxに次のコードを書いてください。

「ボタンを押す度にcountstateが一つずつ増えていく」というだけのコードです。

保存したら、ブラウザで動きを確認してみてください。

// App.jsx

import { useState } from "react"

const App = () => {

const [count, setCount] = useState(0)

return (

<div>

<p>カウント数: {count}</p>

<button onClick={() => setCount(count + 1)}>+ボタン</button>

</div>

)

}

export default App次はここにuseEffectを書き足しましょう。

下記コードを追加してください。

// App.jsx

import { useEffect, useState } from "react" // 追加

const App = () => {

const [count, setCount] = useState(0)

// ▼追加

useEffect(() => {

console.log("useEffectが実行されました")

const timer = setTimeout(() => {

alert(`現在のカウント数は ${count} です`)

}, 5000)

return () => clearTimeout(timer)

}, [])

// ▲追加

return (

<div>

<p>カウント数: {count}</p>

<button onClick={() => setCount(count + 1)}>+ボタン</button>

</div>

)

}

export default Appいま書いたコードを解説します。

useEffectの最後を見てください。

カラの依存配列([])があるので、このuseEffectは初回レンダリング時に一回だけ実行されるとわかります。

そこで行われる処理は次の2つです。

• console.log() ▶︎ useEffectの動きを確認するため

• alert() ▶︎ カウント数を表示する

なおalert()は、setTimeout()で挟まれています。

setTimeout()の働きは遅延を引き起こすことです。

そのため、初回レンダリングから5秒後にalert()が実行されることになります。

そして最後のclearTimeout()はクリーンアップ(後片付け)のためです(これがないとsetTimeout()が意図通りに動かないことがあります)。

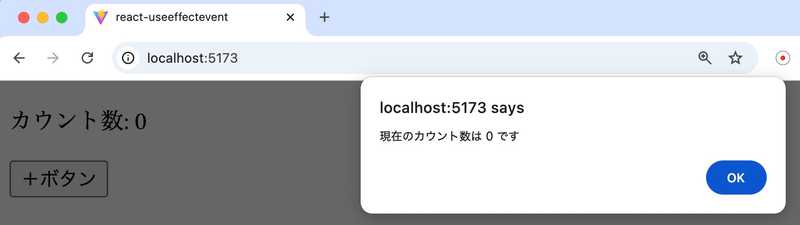

ブラウザで動きを確認してみましょう。

保存をしたらブラウザを開いてください。

5秒経つとalert()が表示されます。

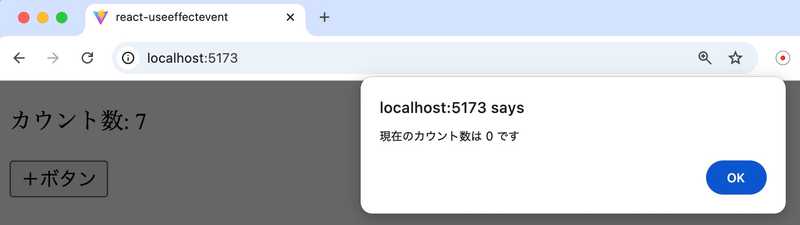

次は、リロード(command + R)をしてください。

そして「+ボタン」を数回押しましょう。

5秒経つと再びalert()が表示されます。

しかしここで、少しおかしなことに気がつきます。

カウント数は上がっているのに、alert()上の数は0のままなのです。

理由を説明します。

これは依存配列がカラで、useEffectが初回レンダリング時にしか動いていないためです。

つまり、ボタンが押されて数が増えたcountstateではなく、初回レンダリング時点の0のcountstate、つまり「古いstate」が参照されているのです。

この解決法は、「countstateが増える度にuseEffectを実行する」となります。

そうすれば最新のcountstateを参照できるでしょう。

countを依存配列に加えてください。

// App.jsx

import { useEffect, useState } from "react"

const App = () => {

const [count, setCount] = useState(0)

useEffect(() => {

console.log("useEffectが実行されました")

const timer = setTimeout(() => {

alert(`現在のカウント数は ${count} です`)

}, 5000)

return () => clearTimeout(timer)

}, [count]) // 追加

return (

<div>

<p>カウント数: {count}</p>

<button onClick={() => setCount(count + 1)}>+ボタン</button>

</div>

)

}

export default App変更を保存してブラウザを開いたら、「+ボタン」を数回押してください。

最後の押下から5秒経つとalert()が表示されます。

今回の数はカウント数と同じです。

ここで注目して欲しいのは、alert()の実行が「最後のボタン押下から5秒後」という点です。

これはuseEffectが、ボタン押下の度に実行されていることに由来します。

確認してみましょう。

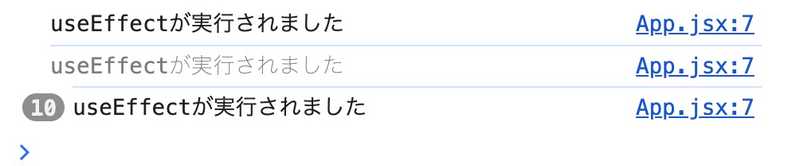

開発者ツールから「console」を開いてください。

リロード(command + R)をしたら、ボタンを数回押しましょう。

すると次のように表示が出て、ボタン押下の度にuseEffectが動いているのがわかります。

しかし、このように毎回useEffectが実行されることはブラウザの負荷を高めます。

さらにuseEffectが毎回実行されることによって、alert()の表示も「最後のボタン押下から5秒後」となってしまっています。

依存配列にcountを加えた理由を思い出してください。

最新のcountstateを参照するためです。

countstateの最新状態を取得できるのであれば、useEffectは毎回実行されなくていいのです。

ここで使うのが、本記事のメインテーマuseEffectEventになります。

useEffectEventで問題を解決する

まずはalert()の部分をuseEffect外部に切り出しましょう。

App.jsxのコードを次のように変更してください。

alert()をshowAlertというfunctionの中に移しただけなので、動きは先ほどと同じです。

// App.jsx

import { useEffect, useState } from "react"

const App = () => {

const [count, setCount] = useState(0)

const showAlert = () => {

alert(`現在のカウント数は ${count} です`)

}

useEffect(() => {

console.log("useEffectが実行されました")

const timer = setTimeout(() => {

showAlert()

}, 5000)

return () => clearTimeout(timer)

}, [count])

return (

<div>

<p>カウント数: {count}</p>

<button onClick={() => setCount(count + 1)}>+ボタン</button>

</div>

)

}

export default App保存をしたらブラウザを見てください。

先ほども確認した次の2つのことがわかります。

• alert()の実行は最後のボタン押下から5秒後

• ボタン押下の度にuseEffectが実行

ここでuseEffectEventを使いましょう。

次のように加えてください。

// App.jsx

import { useEffect, useState, useEffectEvent } from "react" // 追加

const App = () => {

const [count, setCount] = useState(0)

const showAlert = useEffectEvent(() => { // 追加

alert(`現在のカウント数は ${count} です`)

}) // 追加

useEffect(() => {

console.log("useEffectが実行されました")

const timer = setTimeout(() => {

showAlert()

}, 5000)

return () => clearTimeout(timer)

}, []) // 削除

return (

<div>

<p>カウント数: {count}</p>

<button onClick={() => setCount(count + 1)}>+ボタン</button>

</div>

)

}

export default App依存配列からcountstateを消すのを忘れないようにしましょう。

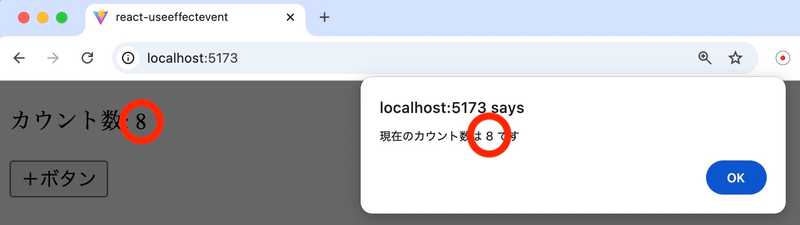

保存したら、ブラウザで動きを確認してください。

注目して欲しいのは3点で、alert()の実行タイミング、alert()上のカウント数、そして「console」です。

useEffectは初回レンダリング時にしか動いていないにもかかわらず、正しいカウント数がalert()に表示されているのがわかります。

さらにalert()の実行タイミングも、「最後のボタン押下から5秒後」ではなく「初回レンダリングから5秒後」になっています。

useEffectEventを使うことで、useEffectを毎回実行させることなく、最新のcountstateを参照できるようになったのです。

さらに、ロジック部分を切り出したので、コードの見通しがよくなったこともボーナス的なメリットとして挙げられます。

useEffectEventを使うことで、依存配列の管理が楽になり、useEffectの不要な再実行を抑えることができます。

さらに、処理の具体的な中身(WHAT to do)と、その処理の実行タイミング(WHEN to do)を分離できます。

Reactバージョン19.2で追加されたもう一つの目玉機能<Activity>もこちらの記事で紹介しているので、確認してください。

▼【無料フロントエンド・ガイド】は下記ページで受け取れます。

🟩 フロントエンド開発者入門ガイド【無料配布中】

最初にこれが知りたかった!

フロントエンド初心者が必ず押さえておきたい ― 『挫折しない勉強法』とその具体的ステップ、無料配布中。

(*名前不要・メールアドレスだけで受け取り可能です)